“滎陽二十里鋪有一棵古樹,是國槐,有300多年了”,一位名叫劉華領的老人,通過“尋樹熱線”向我們打來了電話,“這棵樹不僅是我們家,也是二十里鋪村和整個檀嶺歷史變遷的見證者。”

“古樹長歌”系列策劃推出以來,有不少網友在稿件的評論區留言推薦古樹,也有熱心市民打來電話,分享古樹與自己的故事。

電話中得知,劉華領是二十里鋪村的一位農民,今年79歲了,他推薦的這棵古槐又有什么故事呢?

△枝葉繁茂的老槐樹

半截古槐守檀山

沿著鄭上路西行,過了繞城高速,就明顯感覺到地勢的起伏。這是一條東西綿延十余公里的土崗,滎陽人都叫它檀山或檀嶺。劉華領口中的國槐,就在檀山織機路東側的人行道上。

原本,它是劉華領家院子里的一棵樹,2016年,二十里鋪整村拆遷,這棵樹留在了原地,成為織機路上的一棵行道樹。

從鄭上路左轉到織機路,遠遠地就能看到它。老槐樹枝葉繁茂,枝干彎彎曲曲地往左右生長,像一把撐開了的傘,最外圍的一些樹枝壓得很低,伸手就能夠到。

這棵已經生長了300多年的國槐,“個頭”還沒有附近新栽的行道樹高,一個原因,我們走近國槐就能發現,它的樹根比路面要低了將近一米,倒不是它原來就長在了坑里,而是新修的織機路墊高了;另一個原因,我們從劉華領口中得知,古槐的上半身幾十年前就已經斷裂消失了,現在能看到的都是它的下半身。

原來,這是一棵半截的國槐。

△半截的國槐

“聽我老奶奶(曾祖母)說,這棵樹上面的樹干很早之前就干枯了,里面還有空洞,下面的樹枝卻一直長得很好。我小時候還見過它干枯的樹干,挺直挺高的”,劉華領回憶著,“直到1962年夏天的一天,那時候我放暑假,夜里正在睡覺,忽然‘咔嚓’一聲巨響把我驚醒了,往院子里一看,是槐樹上面的樹枝倒了。”

當時的場景讓劉華領印象深刻,古槐一下子降低了將近一半的高度,倒了的樹枝都碎了,樹皮散落一地。“我記得很清楚,那天既沒有下雨,也沒有刮風,可樹枝就是在那個晚上倒了”,劉華領說,“到現在,我還覺得很奇怪。”

向上的枝干倒了之后,這棵國槐依然保持了旺盛的生命力, 60多年來,它沒有再怎么長高,新發出的枝椏開始“橫向生長”,也為樹下的人們帶來了更多的綠蔭。

△樹下乘涼的老人

“這主要是因為新發的樹枝沒有了遮擋,不用向上生長就能獲得足夠的陽光”,古樹保護專家、登封市文物局世界文化遺產管理科靳紅軍說,“這就是植物的‘向光性’。”

不斷“橫向生長”的古槐,和它所在的檀山也越來越相似。古槐不高,卻成了二十里鋪村民集體記憶的一部分;檀山也不高,卻沉睡著兩位唐代詩壇巨匠。這真應了“山不在高,有仙則名”名言,巧了,說出這句話的大詩人劉禹錫就埋葬在這里,古槐的北側就是禹錫路,沿著這條路向西走不到2公里就是劉禹錫墓,今天的人們在這里建了劉禹錫公園。古槐的東側,與織機路平行的是商隱路,道路的東南邊是李商隱公園,門口一座錦瑟雕塑格外引人注目,公園東北角,青松環繞中,晚唐著名詩人李商隱就長眠于此。

這對相差41歲的詩人,一個以雄渾破悲秋,一個以婉約訴衷腸,生前或許未曾謀面,死后卻隔著一棵古槐,以詩魂相望,共同守護著檀山之上的文脈。

△古槐在織機路旁安然佇立

跨越半個多世紀的感恩故事

檀山上的二十里鋪村就處在歷史文脈與現代交通交匯點上。“五里一亭,十里一鋪”,乾隆年間,二十里鋪村因距滎陽縣城二十里而得名,此時,這棵國槐在劉華領家的祖宅里已經長得很高了。

作為滎陽通往鄭州官道上的一個重要驛站,清末民初,二十里鋪村的工商業很發達,街東頭有染坊、油坊、酒坊和車馬行,“我們家南邊有家凍餅行,方圓幾十里的柿餅都在這里炕”,劉華領回憶,“這家店的生意遍布中原各地,往南甚至到了武漢、廣州。”

發達的交通與商貿,讓二十里鋪成為大江南北客商的匯集地,也讓古槐見證了一場跨越70多年的感恩故事。

△老槐樹生機盎然

那是2017年,一位外地人突然找到了劉華領。“這個人說自己的爺爺解放前曾經在二十里鋪做生意,突然染上了重病,是村東頭的一位村民讓他住進了自己的家里,并找郎中給他看病,算是救了他一命”劉華領細細地向我們講述了這段往事,“當時,這個人已經90多歲了,一定要讓自己的孫子找到救助他的人,再道一聲感謝。他就記得這家人家里有一棵老槐樹。我一聽老槐樹,就能確認,救人的應該是我的長輩,也就認下了這件事,了卻了老人的一樁心愿。”

70多年過去了,二十里鋪村也剛剛經歷了拆遷,慶幸的是,這棵老槐樹還矗立在那里,讓這段跨越時空的感恩故事有了圓滿的結局。

△皸裂的樹皮

古槐像一位老人

經過拆遷安置的二十里鋪社區就在古槐的東側,劉華領的家靠近商隱路,每次去看古槐,都要穿過整個小區,但他仍然樂此不疲地來到織機路上。

看到自己家的槐樹如今成為眾多路人的納涼點,他非常高興,還向滎陽市的城管部門建議,在古樹周邊放置了長凳;看到有人隨手丟棄煙頭和飯盒,他從家里帶來掃把將樹周圍打掃干凈;看到有人伸手去折槐花或槐葉,他忍不住就上去挾邩(xié huò)幾句,并拿自己的親身經歷發出“警告”:

“樹上的葉子和槐花都不要摘,我小時候,就是吃了用槐樹葉做的飯,后來鼻子又紅又腫,別的小孩都叫我‘紅鼻子’,這個外號跟了我好多年,不信,你們去二十里鋪問一問。”

△槐花

前幾年,織機路上管道施工時,古樹慘遭破壞,樹根被挖斷,周圍堆滿了建筑垃圾,劉華領心疼得要命,他四處奔走,終于在滎陽園林中心的干預下制止了破壞行為。

如今,這棵300多歲的國槐,被圍欄環繞著,它樹皮皸裂如溝壑,像是寫滿了甲骨文,樹干上卻倔強地抽出一簇簇新綠。看著古樹的生長環境,靳紅軍告訴我們,“因為四周地面抬高,給古樹排水造成了極大的影響,一旦因連陰雨造成積水,應該及時排水,否則就會危及古樹的生命。”

對古樹的保護劉華領一刻也沒有松懈,“看到你們寫的古樹的故事,我也想把這棵老槐樹的故事說出來,希望在樹下乘涼的人能知道這棵樹的經歷,對它多一些保護。”

與古樹相伴了幾十年,剛剛過了79歲生日的劉華領說道:“老槐樹就像一位老人,我對它是有感情的,不知道你明白不?”

△像念珠一樣的果實

編者按

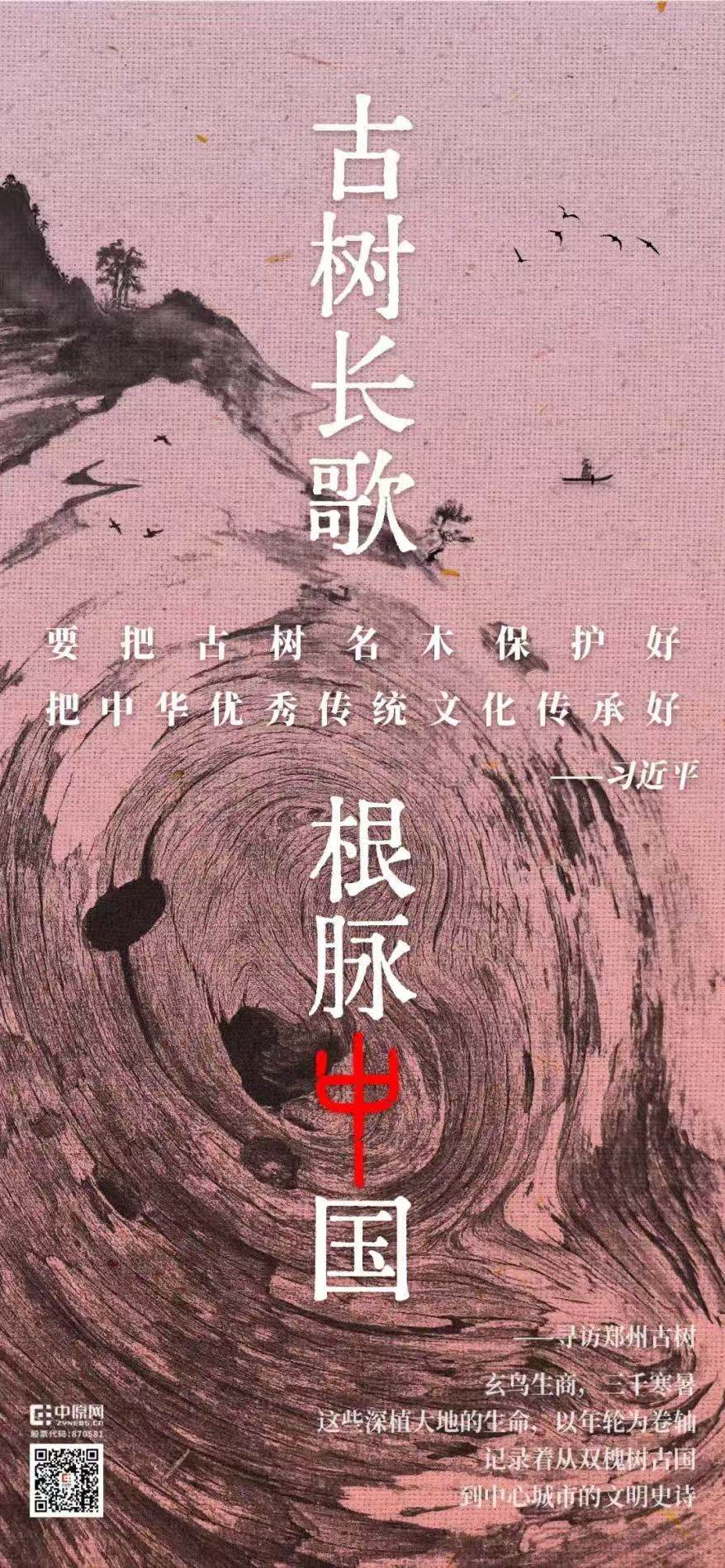

“要把古樹名木保護好,把中華優秀傳統文化傳承好。”習近平總書記的重要指示,為守護自然與文明的珍貴遺產指明方向。

2025年3月15日,《古樹名木保護條例》正式施行,這部我國首部針對古樹名木保護管理的行政法規,以法律的堅實臂膀,為“綠色國寶”筑起全方位守護屏障。每一棵古樹都是活著的歷史典籍,守護它們,就是守護文化根脈,延續文明薪火。

“前人栽樹,后人乘涼”的古訓,在鄭州這片熱土上化作跨越時空的生命交響。從阡陌交錯的農耕時代到鋼筋森林的現代都市,鄭州的古樹守護著一代又一代人,忠實地記錄著城市版圖的滄桑巨變。

中原網推出“古樹長歌·根脈中國——尋訪鄭州古樹”大型系列策劃報道。讓我們一起,去看看鄭州的古樹,就像去見一個久未謀面的老朋友,探尋它們所蘊含的歲月故事。

全城尋樹

您家巷口可有會講故事的百歲樹翁?一棵古樹,一段往事,一腔鄉愁,如您有古樹線索可與我們聯系,我們一起守護城市年輪。

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程