8月17日至19日,“黃石,一個點石成金的地方”——黃石建市75周年全國網媒總編輯調研行網絡主題宣傳活動舉行,來自全國各地的29家新聞網媒總編輯走進黃石,調研黃石“點石成金”的密碼,調研黃石把“綠水青山變成金山銀山”的生動實踐。讓我們跟隨全國新聞網媒總編輯,一起深入探尋這座城市從礦冶名城到山水之都的綠色逆襲,領略這座城市“半城山色半城湖”的美景。

踐行“兩山”理念,從“礦冶名城”到“生態之城”

習近平總書記指出:“牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,把建設美麗中國擺在強國建設、民族復興的突出位置,推動城鄉人居環境明顯改善、美麗中國建設取得顯著成效,以高品質生態環境支撐高質量發展,加快推進人與自然和諧共生的現代化。”

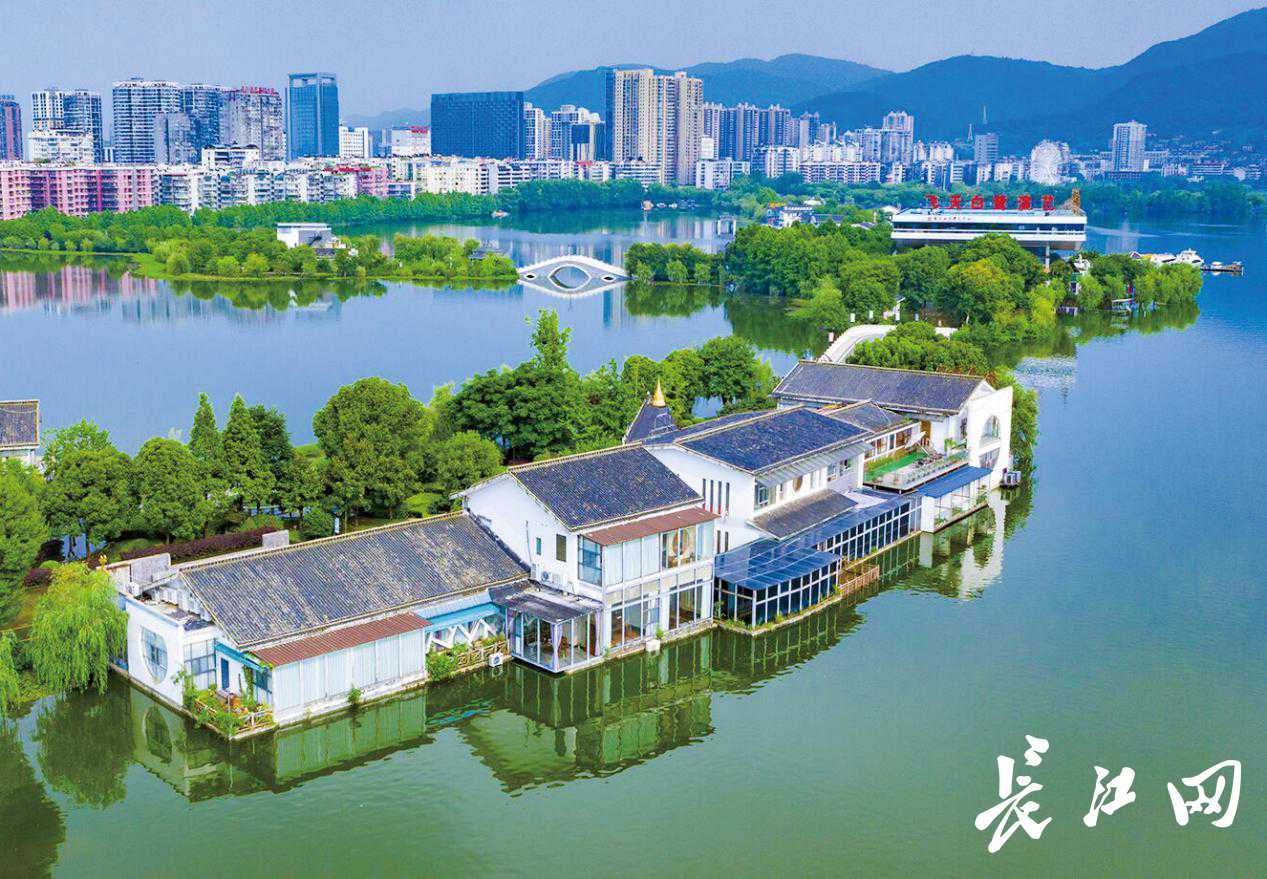

“半城山色半城湖”的黃石風光。通訊員石勇 攝

在長江中游南岸,有一座被稱作“江南聚寶盆”的城市——黃石。她有著深厚的歷史底蘊,孕育了三千年的礦冶文化。她因礦而興,也曾經因礦而困,城市資源枯竭,生態環境遭到嚴重破壞。黃石是國務院批準的全國第二批資源枯竭型城市,因歷史多年的過度開采,曾經遺留下多達395處開山塘口和198處地質災害隱患點。

近些年來,黃石牢記囑托,深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念。早在2010年,黃石即開啟大規模生態修復工程。如今,黃石交出了“兩山”論實踐答卷——以半城山色半城湖的獨特風貌,黃石正走在從資源型城市向生態山水之都轉變的康莊大道上。從“百里礦山一片灰”到“滿目青山滿目詩”,黃石用實際行動踐行了“綠水青山就是金山銀山”的理念,實現了從“礦冶名城”到“生態之城”的轉型。

因礦而興:黃石的輝煌歷史與陣痛

黃石的礦冶歷史源遠流長,可追溯至商周時期。銅綠山古銅礦遺址,作為 “世界第九大奇跡”,默默訴說著古代礦冶的輝煌。歷經數千年的開采,這里形成了龐大的地下巷道網絡,宛如一座地下迷宮,展現了古代勞動人民卓越的智慧和頑強毅力。

在古代,銅綠山產出的銅材為當時的社會提供了堅實的物質基礎,也孕育出獨特的礦冶文化。古代工匠們在采礦、冶煉過程中積累的豐富經驗和技術,成為我國古代科技史上的寶貴財富,對后世產生了深遠影響。

參加本次全國網媒總編調研活動的常州網總編輯蔣愛軍,在參觀銅綠山古銅礦遺址時感慨:“這些精美的青銅器,讓我對中華文明有了更深刻的認識。銅綠山作為中國古代青銅文明的重要代表,充分展現了中華民族的智慧和創造力。”

銅綠山古銅礦遺址。記者彭年 攝

近代以來,黃石的礦業再度蓬勃發展。洋務運動時期,黃石礦產資源被大規模開發利用,成為中國近代民族工業的重要搖籃之一。一座座礦山、一家家工廠拔地而起,機器的轟鳴聲成為昔日繁榮的象征。漢冶萍公司鋼鐵廠,作為當時亞洲最大的鋼鐵聯合企業之一,與大冶鐵礦緊密相連,開創了中國鋼鐵工業的先河。

銅綠山古銅礦遺址博物館展出的古人采礦的銅斧。通訊員張成 攝

然而,長期的礦產開采也導致了生態環境的破壞,山體破損、植被荒蕪,水土流失嚴重,空氣污染也時有發生。資源的逐漸枯竭也讓經濟發展的可持續性面臨嚴峻挑戰。

2017年10月,習近平總書記在黨的十九大報告中把“堅持人與自然和諧共生”納入新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略。

黃石意識到,必須改變傳統的粗放型發展道路,尋找一條既能保護生態環境又能實現經濟可持續發展的新路。

向新向綠:一場深刻的轉型之路

黃石用生態修復,重塑了山水之美。

黃石國家礦山公園內的 “亞洲第一天坑” 成為生態修復的突破口。這個“天坑”,見證了黃石因礦而興的歷史,也成為黃石生態轉型的起點。通過科學的生態修復方案,這座廢棄的礦山上種滿了植被。首先,對礦山的巖壁進行加固處理,防止地質災害的發生。然后,采用客土噴播等技術,在巖壁上覆蓋一層適合植物生長的土壤。接著,播撒耐旱、耐貧瘠的草種和樹種,如狗牙根、黑麥草、刺槐等。經過多年不懈的努力,一片片綠意盎然的草地和成蔭的樹木取代了曾經的荒蕪。

黃石國家礦山公園內綠意盎然。記者彭年 攝

公園內還建設了休閑步道、觀景臺、生態科普館等設施。游客們沿著步道漫步,可以欣賞到礦山生態修復的成果,了解礦山的開采歷史和生態修復的過程。觀景臺為游客提供了俯瞰整個礦山公園的絕佳視角,讓人們對大自然的鬼斧神工和人類的修復力量有了更直觀的感受。生態科普館內展示了礦山的地質構造、礦產資源分布以及生態修復的技術和方法,成為普及生態知識、提高公眾環保意識的重要場所。

參加本次全國網媒總編調研活動的長沙星辰在線黨委委員、常務副總編輯鄭文新為礦山公園點贊:“以前覺得生態保護是純投入,沒想到這里做成了‘綠色產業’,這才是真正的‘點石成金’。”

黃石國家礦山公園“亞洲第一天坑”。通訊員何戈 攝

磁湖位于黃石主城區的中心地帶,磁湖的治理同樣取得了顯著成效。近年來,黃石加大了對磁湖周邊污染源的整治力度,關閉了沿湖的眾多小作坊、小工廠,對生活污水進行集中處理,建設了污水處理廠和污水管網。

同時,實施了磁湖生態修復工程,采用生物修復技術,在湖中種植了大量水生植物,如蘆葦、菖蒲、睡蓮等,這些植物不僅能夠吸收水中的營養物質,凈化水質,還能為水生動物提供棲息地。湖中還投放了魚苗,通過食物鏈的自然調控,維持湖水生態平衡。

黃石市中心的磁湖風光。通訊員石勇 攝

如今的磁湖,水清岸綠,湖中魚蝦嬉戲,湖面游船穿梭,周邊綠樹成蔭,成為了市民休閑娛樂的好去處。清晨,湖邊彌漫著薄霧,老人們在湖畔晨練,太極拳、劍術、廣場舞等豐富多彩的活動在此展開;傍晚,夕陽灑在湖面上,波光粼粼,年輕人沿著湖邊騎行、跑步,享受著運動的快樂,孩童們在湖邊嬉戲玩耍,歡聲笑語回蕩在湖畔,整個磁湖洋溢著生機與活力,生態環境的改善讓黃石市民的生活質量得到了顯著提升。

黃石用產業升級,培育了綠色新動能。

近年來,黃石堅定不移推進老工業城市轉型升級,在綠色轉型上提質增效,協同推進降碳減污擴綠增長,讓綠色成為黃石高質量發展的鮮明底色。

位于黃石大冶的勁牌公司綠色廠區。通訊員石勇 攝

一方面,黃石加快傳統產業改造升級,推動大冶特鋼、華新水泥等傳統企業實施“二次創業”。通過“百企技改”工程,近年來累計實施工業技改項目300余項,總投資超900億元,推動一批傳統產業、傳統企業實現“脫胎換骨”。

另一方面,黃石大力培育新興產業,積極發展光電子信息、高端裝備、生命健康等戰略性新興產業。目前,黃石已形成了以電子信息、新材料、新能源汽車及零部件等為代表的新興產業集群,產業規模年均增長20%以上、對工業產值貢獻率達35%。

同時,黃石積極推進循環經濟發展,打造了長樂山循環經濟產業園、大冶有色循環經濟產業園等一批循環經濟示范園區。在長樂山循環經濟產業園,不僅有大江環科這樣的固廢綜合利用企業,還有綠邦再生資源項目,年回收廢鋼200萬噸;長投工業固廢項目,年處理工業油污、鋁灰等固廢12萬噸……工業廢物資源化利用正成為黃石發展最快的行業之一。

華新 1907 文化公園的建設則是黃石將工業遺產與文化創意產業相結合的典范。

這里曾經是華新水泥廠的舊址,見證了黃石工業的輝煌歷程。如今,通過對舊廠房、舊設備等工業遺跡的改造利用,這里變成了一個集文化創意、藝術展覽、休閑娛樂等多功能于一體的文化公園。藝術家們在這里創作,各種文化活動頻繁舉辦,不僅為城市增添了文化氛圍,還吸引了眾多游客,帶動了周邊經濟的發展,讓老工業遺址在新時代煥發出新的生機與活力。

華新1907文化公園將工業遺產與文化創意產業相結合,已成網紅打卡地。通訊員何戈 攝

參加本次全國網媒總編調研活動的湘潭在線新媒體中心副主任徐美在華新1907參觀時說:“華新 1907 保留了完整的歷史風貌,同時又通過文化創意賦予了它新的生命力。這種模式非常值得借鑒。在這里,我看到了黃石對歷史文化的尊重和對創新發展的追求。”

黃石還錨定高起點“無廢城市”建設格局,創建國家級綠色工廠18家、綠色礦山9家。全市生活垃圾焚燒零填埋,處理能力達到1900噸/天。黃石探索建立固體廢物利用行業“黃石模式”,年資源化利用產值達到6億元,其中固體廢物利用行業“廠內 + 廠外”雙循環模式入選2024年湖北省“無廢城市”建設十大優秀案例,為有色金屬冶煉行業固體廢物利用探索了新路徑,新方法。

從“資源依賴”到“綠色轉型”,黃石正走出一條生態優先、綠色發展的新路子。

黃石用規劃引領,描繪了生態山水藍圖。

黃石磁湖濕地公園。通訊員石勇 攝

黃石的轉型之路并非一帆風順,但卻堅定而有力。在城市規劃中,黃石將生態保護放在首要位置,明確了生態功能區的劃分,加強對山水林田湖草等生態資源的保護和修復。

同時,注重產業布局的優化,引導傳統產業向高端化、智能化、綠色化方向轉型升級,大力培育和發展新興產業,構建起綠色產業體系。城市的發展建設也充分融入了生態理念。公園、綠地、濕地等生態空間不斷增加,城市綠道網絡日益完善,讓人們能夠在城市中親近自然、享受自然。

此外,黃石還積極推進海綿城市建設,提高城市對雨水的吸納、蓄滲和利用能力,有效緩解了城市內澇問題,改善了城市生態環境。

從礦山到青山:一座城市的新生

經過多年的努力,黃石的生態環境得到了極大改善。空氣質量優良率逐年提高,地表水水質達標率也在不斷提升。曾經因采礦而受損的山體逐漸披上了綠裝,河流湖泊變得更加清澈,生物多樣性得到有效保護,許多珍稀動植物重新在這片土地上繁衍生息。

綠色的黃石經濟技術開發區。通訊員周巍 攝

黃石經濟發展呈現出良好的態勢。新興產業的崛起為黃石帶來了新的經濟增長點,產業結構不斷優化,經濟發展的質量和效益顯著提高。城市的投資吸引力也大幅增強,越來越多的企業和人才紛紛選擇在黃石安家落戶,為黃石的未來發展積蓄了強大的力量。

參加本次全國網媒總編調研活動的廈門網新聞中心主任賴旭華深有體會:“從賣原礦到賣材料,從‘傻大黑粗’到‘高精尖新’,黃石把工業基因注入了新賽道。這種轉型經驗對資源型城市太有借鑒意義。”

黃石的城市形象也煥然一新。憑借著獨特的生態景觀和豐富的文化底蘊,黃石逐漸成為人們向往的旅游目的地。游客們在這里可以欣賞到“西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥”的詩情畫意,世界三大千島湖之一仙島湖的秀美壯闊,距今 5 億年的寒武紀溶洞百洞峽的神秘奇幻,還有滴水崖瀑布的壯觀、天空之城的浪漫……黃石這座湖光山色公園之城的獨特魅力,讓旅游產業蓬勃發展,也為黃石的經濟轉型提供了有力支撐,黃石的綠水青山,真正轉化成了金山銀山。

黃石陽新網湖濕地,天鵝在稻田中嬉戲。通訊員石勇 攝

中國城市新聞網媒聯盟會長胡寶祥在調研中感慨:“從華新1907文化公園的工業遺產活化,到未蘇灣的文旅融合;從礦山公園的生態逆襲,到百洞峽的造化神奇,黃石用‘點石成金’的城市智慧,書寫了一篇轉型發展的精彩答卷。”

黨的十八大以來,黃石牢記囑托,堅定不移走生態優先、綠色發展之路,全方位提升生態承載力,加快建成武漢都市圈重要增長極。

站在建市 75 周年的新起點上,黃石滿懷信心地展望未來。繼續堅定不移地走生態優先、綠色發展之路,深入貫徹落實新發展理念,持續加大生態環境保護和修復力度,不斷推動產業向高端化、智能化、綠色化邁進,將黃石的發展融入到湖北省“支點建設”的強大動能之中。

黃石,這座江南聚寶盆上的城市,正以其堅韌不拔的毅力和開拓創新的精神,在向新向綠發展的道路上奮勇前行。

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程