YMG全媒體記者 信召紅 通訊員 林宏巖 攝影報道

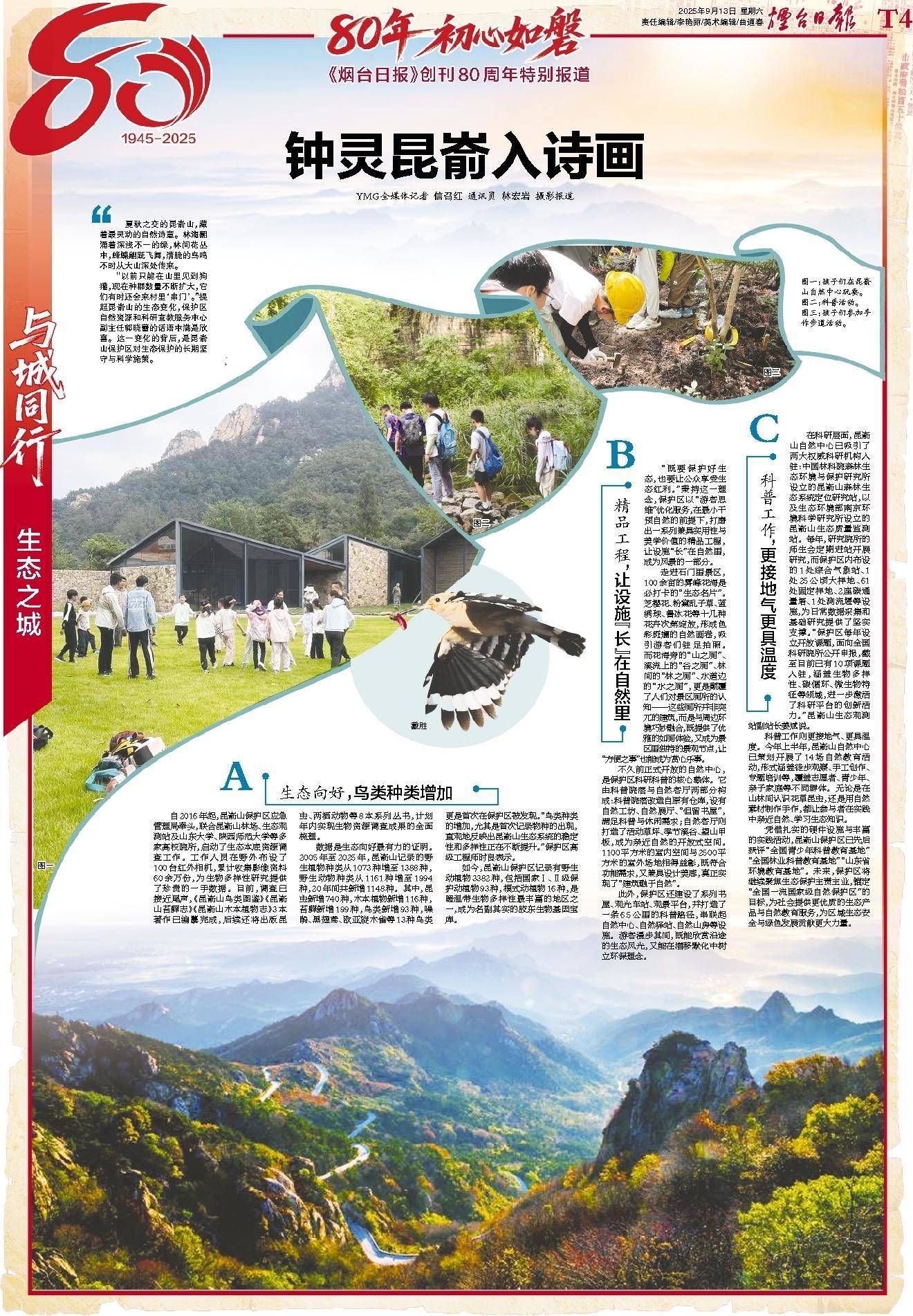

夏秋之交的昆崳山,藏著最靈動的自然詩意。林海翻涌著深淺不一的綠,林間花叢中,蜂蝶翩躚飛舞,清脆的鳥鳴不時從大山深處傳來。

“以前只能在山里見到狗獾,現在種群數量不斷擴大,它們有時還會來村里‘串門’。”提起昆崳山的生態變化,保護區自然資源和科研宣教服務中心副主任郭曉蕾的話語中滿是欣喜。這一變化的背后,是昆崳山保護區對生態保護的長期堅守與科學施策。

生態向好,鳥類種類增加

自2016年起,昆崳山保護區應急管理局牽頭,聯合昆崳山林場、生態觀測站及山東大學、陜西師范大學等多家高校院所,啟動了生態本底資源調查工作。工作人員在野外布設了100臺紅外相機,累計收集影像資料60余萬份,為生物多樣性研究提供了珍貴的一手數據。目前,調查已接近尾聲,《昆崳山鳥類圖鑒》《昆崳山苔蘚志》《昆崳山木本植物志》3本著作已編纂完成,后續還將出版昆蟲、兩棲動物等8本系列叢書,計劃年內實現生物資源調查成果的全面梳理。

數據是生態向好最有力的證明。2005年至2025年,昆崳山記錄的野生植物種類從1073種增至1388種,野生動物種類從1161種增至1994種,20年間共新增1148種。其中,昆蟲新增740種,木本植物新增116種,苔蘚新增199種,鳥類新增93種,噪鵑、黑翅鳶、歐亞旋木雀等13種鳥類更是首次在保護區被發現。“鳥類種類的增加,尤其是首次記錄物種的出現,直觀地反映出昆崳山生態系統的穩定性和多樣性正在不斷提升。”保護區高級工程師時良表示。

如今,昆崳山保護區記錄有野生動植物3382種,包括國家Ⅰ、Ⅱ級保護動植物93種,模式動植物16種,是暖溫帶生物多樣性最豐富的地區之一,成為名副其實的膠東生物基因寶庫。

精品工程,讓設施“長”在自然里

“既要保護好生態,也要讓公眾享受生態紅利。”秉持這一理念,保護區以“游客思維”優化服務,在最小干預自然的前提下,打磨出一系列兼具實用性與美學價值的精品工程,讓設施“長”在自然里,成為風景的一部分。

走進石門里景區,100余畝的霧峰花海是必打卡的“生態名片”。芝櫻花、粉黛亂子草、藍繡球、魯冰花等十幾種花卉次第綻放,形成色彩斑斕的自然畫卷,吸引游客們駐足拍照。而花海旁的“山之廁”、溪流上的“谷之廁”、林間的“林之廁”、水道邊的“水之廁”,更是顛覆了人們對景區廁所的認知——這些廁所并非突兀的建筑,而是與周邊環境巧妙融合,既提供了優雅的如廁體驗,又成為景區里獨特的景觀節點,讓“方便之事”也能成為賞心樂事。

不久前正式開放的自然中心,是保護區科研科普的核心載體。它由科普院落與自然客廳兩部分構成:科普院落改造自原有倉庫,設有自然工坊、自然展廳、“但留書屋”,滿足科普與休閑需求;自然客廳則打造了活動草坪、季節溪谷、望山甲板,成為親近自然的開放式空間。1100平方米的室內空間與2500平方米的室外場地相得益彰,既符合功能需求,又兼具設計美感,真正實現了“建筑融于自然”。

此外,保護區還建設了系列書屋、觀光車站、觀景平臺,并打造了一條6.5公里的科普路徑,串聯起自然中心、自然驛站、自然山房等設施。游客漫步其間,既能欣賞沿途的生態風光,又能在潛移默化中樹立環保理念。

科普工作,更接地氣更具溫度

在科研層面,昆崳山自然中心已吸引了兩大權威科研機構入駐:中國林科院森林生態環境與保護研究所設立的昆崳山森林生態系統定位研究站,以及生態環境部南京環境科學研究所設立的昆崳山生態質量監測站。每年,研究院所的師生會定期進站開展研究,而保護區內布設的1處綜合氣象站、1處25公頃大樣地、61處固定樣地、2座碳通量塔、1處測流堰等設施,為日常數據采集和基礎研究提供了堅實支撐。“保護區每年設立開放課題,面向全國科研院所公開申報,截至目前已有10項課題入駐,涵蓋生物多樣性、碳循環、微生物特征等領域,進一步激活了科研平臺的創新活力。”昆崳山生態觀測站副站長姜斌說。

科普工作則更接地氣、更具溫度。今年上半年,昆崳山自然中心已策劃開展了14場自然教育活動,形式涵蓋徒步觀察、手工創作、專題培訓等,覆蓋志愿者、青少年、親子家庭等不同群體。無論是在山林間認識花草昆蟲,還是用自然素材制作手作,都讓參與者在實踐中親近自然、學習生態知識。

憑借扎實的硬件設施與豐富的實踐活動,昆崳山保護區已先后獲評“全國青少年科普教育基地”“全國林業科普教育基地”“山東省環境教育基地”。未來,保護區將繼續聚焦生態保護主責主業,錨定“全國一流國家級自然保護區”的目標,為社會提供更優質的生態產品與自然教育服務,為區域生態安全與綠色發展貢獻更大力量。

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程